目次

ストレスで眠れない原因

ストレスで眠れなくなる原因には、主に交感神経の働きが関係していると考えられています。

交感神経とは、2種類存在する自律神経のうちの1つです。健康的な人の身体においては、交感神経が日中にかけて活発に働き、夜間はもう一方の副交感神経が優位になると言われています。

しかし慢性的なストレスによって、通常リラックス時には抑制される交感神経の働きが、夜間に活性化されてしまう場合があります。その結果、ベッドや布団の中でリラックスできない状態が続き、眠れない症状が現れてしまうと考えられます。

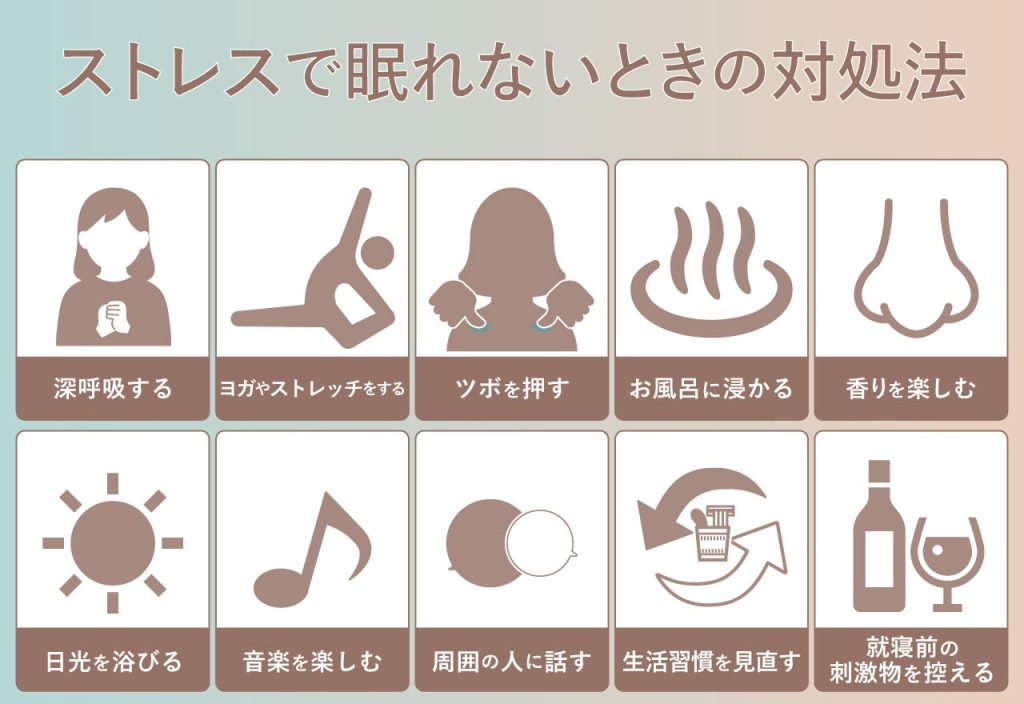

ストレスで眠れない時の対処法

ストレスで眠れない時の対処法としては、主に以下の方法が考えられます。

- 深呼吸する

- ヨガやストレッチをする

- ツボを押す

- お風呂に浸かる

- 香りを楽しむ

- 日光を浴びる

- 音楽を楽しむ

- 周囲の人に話す

- 生活習慣を見直す

- 就寝前の刺激物を控える

深呼吸する

深呼吸をしてストレスを和らげることにより、眠りにつきやすくなる場合があります。

ストレスを感じている時、人の体内では交感神経の働きが強まり、呼吸が浅くなっていることが多いです。そういった場合は、深呼吸を意識することが大切です。

深い呼吸をすることで、自律神経の働きを整える効果が得られると考えられています。ポイントとして、深呼吸をする際には、息を鼻から大きく吸い、口から倍程度の時間をかけて吐き出すようにすると良いでしょう。

- 「ston s」は、エナジードリンクでも、電子タバコでもない深呼吸を習慣化することを目的としたデバイス

- 罪悪感0で瞬間リフレッシュが可能

- 充電の必要がなく、どこでも持ち運びできる

ヨガやストレッチをする

ストレスで眠れない時には、ヨガやストレッチをすることもおすすめです。ヨガやストレッチには、血行を良くしたり身体をリラックスさせたりする効果が見込めます。

そのため、ストレスからくる身体の緊張感が癒されて、眠りにつきやすくなるでしょう。

ヨガやストレッチを取り入れる際は、ゆっくりとした動きで行うと、リラックスに効果的だと考えられています。腹式呼吸を意識したり、照明を落ち着いた色に変えたりすることもポイントです。

例えばヨガなら、肩甲骨を伸ばして血行を促す「猫のポーズ」や、股関節を伸ばす「靴職人のポーズ」などがあります。自身の身体の状態に合わせて色々な方法を試して、身体の緊張をほぐしてみると良いでしょう。

ツボを押す

ストレスが原因の不眠には、ツボを押すことも効果的だとされています。ツボ押しでは「経絡」と呼ばれる気の通り道を押すことにより、精神や臓器、筋肉など身体のさまざまな部分に刺激を与えられると考えられています。

そのため、ツボを押してストレスを落ち着けたり、体内の調子を整えたりすることで、眠れない症状を改善できる場合があります。

不眠に悩んでいる人におすすめのツボとして「労宮(ろうきゅう)」や「百会(ひゃくえ)」があります。どちらも心を落ち着ける作用を持っており、ストレスやイライラを緩和できるでしょう。

また、ツボ押しは寝る1時間ほど前に行うと、就寝するタイミングでリラックス効果を得やすくなると考えられています。

お風呂に浸かる

お風呂につかることで、眠れないという悩みを解消できるケースもあります。

身体内部の温度の低下は、人に眠気をもたらすと言われている要素の1つです。お風呂に浸かって身体を温めて、就寝時に体温が低下するように調整することで、眠りたい時に眠気を誘える可能性があります。

ただし、就寝の前に熱いお湯に浸かってしまうと交感神経を活性化してしまう恐れがあります。40度程度のぬるま湯で、就寝の1〜2時間程前を目安に入浴するようにすると良いでしょう。

香りを楽しむ

ストレスを軽減して眠りにつくためには、香りを楽しんでリラックスすることもおすすめです。アロマなどの香りには、気分を鎮める効果があると言われています。

また香りを感知する嗅覚は、直接脳とつながっている感覚であり、感情や記憶との結びつきが強いと考えられます。そのため好きな香りを嗅ぐことで、懐かしい気持ちや嬉しい記憶を呼び起こして、ストレスを緩和できる可能性が高いです。

ストレスを解消して睡眠を促す際は、ラベンダーやヒノキ、ベルガモットなどの香りがおすすめです。これらの香りは、不安やストレスを和らげる効果が期待できます。

日光を浴びる

朝の時間帯に日光を浴びることも、夜間の眠気の促進につながると考えられます。

人の体内時計は、一般的に起きてから約15時間程経つと、眠気を引き起こす仕組みになっていると言われています。そのため、朝早めの時間帯に日光を浴びることによって、夜眠りに就く時間を調整できる可能性があります。

また、日の光にはセロトニンの分泌を促進する作用が見込まれています。セロトニンは安心感や幸福感をもたらすと考えられ、ストレス軽減による不眠改善にもつながるでしょう。

日光浴をする際は、午前中にかけて1日15〜30分程度を目安に行うことがおすすめです。

音楽を楽しむ

音楽を聴くことによって、不眠の症状を改善できる場合があります。音楽を聴く行為にはα波(アルファ波)と呼ばれる脳波を出す作用が期待できます。

α波とは、脳が落ち着いていて、不安や緊張がほぐれた状態の時に出るとされている脳波です。α波の出る状態を音楽で作り出すことで、ストレスを緩和して、寝つきを良くすることができるでしょう。

ストレス緩和や不眠の改善におすすめの音楽として、静かなクラシックや自然音を使用したヒーリングミュージックなどが挙げられます。

周囲の人に話す

ストレスで眠れずに悩んでいる際は、信頼できる相手に話すことも1つの手段です。よく眠れない日が続くと、「今夜も眠れなかったらどうしよう」と焦りや不安を覚え、悪循環になってしまうケースが見受けられます。

そういった場合は、家族や友人など信頼のおける相手に相談をすることで、不眠のストレスを軽減できる可能性があります。

周囲の人に相談しにくい場合は、不眠に悩む人向けのカウンセリングを利用したり、病院で医師に診てもらったりするようにすると良いでしょう。

生活習慣を見直す

ストレスで眠れない日が続いている時は、生活習慣を見直すことも重要な要素と言えるでしょう。生活習慣を整えることで、ストレスの予防につながると考えられています。

例えば就寝と起床のリズムを整えることは、ストレス予防に大切なポイントの1つです。睡眠を十分に取れていると精神的に満たされやすく、疲れや感情の乱れなどに影響されにくくなると言われています。

また、適度に運動をすることや、栄養バランスの取れた食事をとることなども、ストレスに強い身体づくりにつながると考えられます。

就寝前の刺激物を控える

就寝を妨げるような刺激を控えることも、眠れない時に意識したいポイントと言えます。

決まった時間に眠気を促し、質の良い睡眠をとるためには、眠りやすい環境を整えることが大切だと考えられます。そのため、眠りの質を低下させるアルコールや、強い光で目を覚ましてしまう電子機器は避けるようにしましょう。

また、明るすぎる照明や不快感のある室温も、睡眠を妨げる刺激となり得るため注意が必要です。快眠するためには、暖かい色の暗い照明を使用したり、室温を13〜29度の間で調整したりすると良いでしょう。

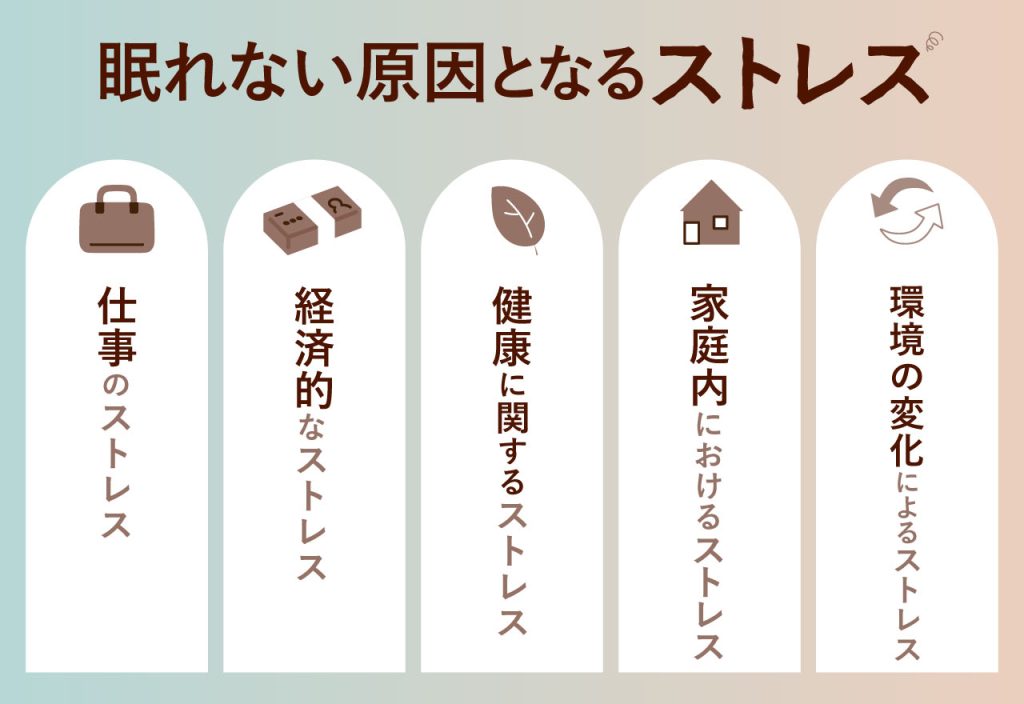

眠れない原因となるストレスの種類

眠れない原因となるストレスの種類には、以下の5つが考えられます。

- 仕事のストレス

- 経済的なストレス

- 健康に関するストレス

- 家庭内におけるストレス

- 環境の変化によるストレス

仕事のストレス

仕事のストレスは不眠につながる要因の1つと言えます。

仕事内容に対する不安を抱えていたり、職場の人間関係の悩みがあったりすると、大きなストレスにつながる場合が多いです。

日中の仕事のストレスや緊張を就寝時にも持ち越してしまい、寝付けない状態になっていることがあります。また、次の日の仕事のことを頭に思い浮かべてしまい、不安感から寝付けずに悩んでいるケースもあると考えられます。

経済的なストレス

経済的なストレスから、不眠につながってしまうケースもあるでしょう。経済的に不安定になると、貯蓄ができず将来への不安が膨らんだり、借金問題につながったりしてしまう恐れがあります。

また他者と収入や家計の状況を比較して、自身の生活に余裕がないことが不満に思える場合もあるでしょう。

こういった経済的なストレスは一朝一夕で解決することが難しく、慢性化しやすいと言えます。さらに、経済的な不安や不満からくるストレスを継続的に感じることによって、不眠を引き起こしてしまう可能性があるため、注意が必要です。

健康に関するストレス

自身や親族の健康に関して不安があると、不眠につながる場合があります。

年を重ねると今までに経験をしたことがない身体の不調を感じたり、病気にかかるリスクが上がったりするでしょう。その結果自分や家族、パートナーの健康状態が心配になり、眠れなくなってしまう人もいます。

中でも40代となり更年期を迎える頃や、定年に差し掛かる頃に、健康に関する不安やストレスが増加することが考えられます。

家庭内におけるストレス

家庭内のストレスが原因で、不眠の症状が引き起こされることも考えられます。家庭内では主に育児の悩みや介護の疲れ、夫婦間の不満などのストレスを感じているケースが多いです。

例えば育児の面では、子どもの体調不良や夜泣きなどから、プレッシャーや不安が重なり悩んでしまうことがあるでしょう。

また、親の介護やパートナーとの関係性においても、対話が上手くいかなかったり、思い通りに自分の時間を使えなかったりすると、ストレスにつながってしまう可能性があります。

環境の変化によるストレス

環境の変化によるストレスで、眠れなくなってしまうケースもあります。例えば、引越しや入学、就職といったタイミングでは新しい環境へ馴染む気力が必要です。

このような新しい環境では、自分でも知らないうちにストレスやプレッシャーを感じている場合が多いです。そのため気分の落ち込みや不安感を溜め込みやすく、眠れなくなる可能性があります。

また、女性の場合、出産や結婚などライフイベントの変化によってストレスが蓄積し、不眠につながる場合もあるでしょう。

ストレスで眠れない時の主な症状・特徴

ストレスで眠れない時の主な症状や特徴には、以下の4つが挙げられます。

- 入眠障害

- 早期覚醒

- 中途覚醒

- 熟眠障害

入眠障害

ストレスで眠れない時の症状として「入眠障害」が挙げられます。通常時に比べて、眠りに就くまで時間がかかってしまうことが、入眠障害の症状とされています。

ストレスやプレッシャーが夜になっても消えず、ベッドに入っても眠くならないことが一般的に言われている特徴です。

寝つきが悪いことが週の半分以上あったり、昼間寝てはいけない時に眠ってしまったりする場合は、入眠障害の症状である可能性があります。

早期覚醒

ストレスに起因して「早期覚醒」の症状が出る場合もあります。早期覚醒の特徴は、ストレスや心身の緊張から、起床予定の時間よりも早く起きてしまうことであると言われています。

早期覚醒は通常の早起きとは異なり、起きたいと思っている時間よりも早い時間帯に起きてしまうケースが多いです。

また寝不足にも関わらず二度寝ができない場合も、早期覚醒の症状の可能性があります。例えば朝の10時に起きれば支障がない休日でも、6時頃に覚醒して起きてしまい、その後も目が冴えて眠れないといったことが、実際の症状として考えられます。

中途覚醒

「中途覚醒」と呼ばれる不眠症状も、ストレスに起因している場合があります。夜間に繰り返し目が覚めてしまうことが、中途覚醒の特徴とされています。

健康的な睡眠の場合は、就寝中に眠りの浅いレム睡眠と深いノンレム睡眠が一定の周期で切り替わることがほとんどです。しかし、ストレスを抱えていると、眠りの深いノンレム睡眠に移行できなくなるケースがあると考えられています。

睡眠が浅くなると、睡眠状態を維持しにくくなるため、結果的に途中覚醒の症状が起こると考えられます。

熟眠障害

ストレスから「熟眠障害」に悩まされるケースも見られます。熟眠障害の主な特徴は、睡眠時間をしっかりとっているにも関わらず、快眠した感覚が薄いことです。

例えば8時間寝た日の昼間に、体のだるさやスッキリしない感覚があることなどが、具体例として挙げられます。

注意点として、熟眠障害において睡眠の質が低下する原因には、睡眠時無呼吸症候群などの病気が隠れている場合もあります。睡眠時無呼吸症候群は、眠っている時に呼吸が何度も停止してしまう病気です。

こういった症状が現れることで、眠りの質が低下して、結果的に熟睡した感覚が損なわれているケースが考えられます。

ストレスで眠れないことに関するよくある質問

ストレスによる不眠症の治し方は?

ストレスによる不眠症の治し方には、主に生活習慣の改善や薬物療法といった方法があります。

生活習慣の改善の場合、例えば起床時刻を一定に保って夜間の自然な眠気を促したり、軽い有酸素運動を取り入れたりすることが多いです。

また、医療機関にかかる場合は、睡眠薬などによる薬物療法や、薬を使わず根本的なストレスにアプローチする認知行動療法などが用いられる場合もあります。

寝たいのに寝れないのはストレスが原因ですか?

寝たいのに眠れない時の原因の1つとして、ストレスが挙げられます。

慢性的に強いストレスを感じていると、自律神経のバランスが崩れてしまうと言われています。自律神経の内の交感神経が夜間も活発に働き、ストレスホルモンの分泌量が増えることで「寝たくても寝られない」症状につながる可能性があります。

眠れない原因となるストレスは、精神的ストレスや環境変化によるストレス、性格に由来する内部ストレスなどさまざまです。

不眠症が深刻になってしまった場合はどのように対処すれば良いですか?

不眠症が深刻になり、長期的に悩んでいる場合は、かかりつけの医者や心療内科などに相談をしてみましょう。医療機関で指導を受けながら、正しい治療法によって、不眠症を改善できる見込みがあります。

また眠れないことを医者に相談することで、安心感を得られ、不眠症の悪化を防げる可能性もあります。

疲れているのに眠れないことはうつ病と関係していますか?

身体が疲れていても眠れない症状が長く続く場合は、うつ病が関係している可能性があります。

またうつ病の場合、寝つきが悪いこと以外にも、食欲の低下や慢性的な気分の落ち込み、反応速度の低下などの症状が現れると考えられています。

日中の眠気が過剰に現れる場合や、早朝目が覚めてしまうなどの症状に加え、上記に心当たりがある場合は、医療機関に相談することも1つの手段と言えるでしょう。

ストレスによる不眠症をセルフチェックする方法はありますか?

ストレスによる不眠症のセルフチェックをする際は、厚生労働省が紹介している診断基準を参考にすると良いでしょう。

1. 夜間の不眠が続き」「2. 日中に精神や身体の不調を自覚して生活の質が低下する」、この二つが認められたとき不眠症と診断されます。

引用:不眠症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

上記から、不眠症には睡眠時間についての明確な定義がないことがわかります。そのため、長期的に不眠が続いていると感じた場合や、気分の落ち込みや体調不良といった日常に支障の出る症状を自覚している場合には、一度医療機関に相談してみるようにすると良いでしょう。

【監修者プロフィール】

江東こころのクリニック院長

谷本 幸多朗医師

九州大学医学部卒業後、帯広第一病院にて救急医療や外科及び内科の研修を経験する。

2013年より久喜すずのき病院にて精神科急性期医療を後期研修し精神保健指定医となる。

2018年より江東区にて一般メンタルクリニックに加えて認知症デイケアを併設した物忘れ外来も行う精神科クリニックである江東こころのクリニックを開業し、現在に至る。

▼主な経験

・精神保健指定医の経験あり

・製薬会社主催の各講演会や地域の医療職対象の勉強会において講演や座長の経験多数あり